考前冲刺都有什么方法?

查漏补缺、突击背诵、错题回顾......

然而还有一些学生和家长

把主意打到了“捷径”上

“最后冲刺!一小片提升一大步”

“同学都在用,不用就落后”

“至少专注力能提升200%”

......

一些“聪明药”走入学生和家长的视野

然而

这些号称能实现短期内提升学习能力的药物

实则是危害青少年健康的陷阱!

精神类药品

被非ADHD患者买走

据中国新闻周刊报道,优等生杨宏(化名)就读于北方一所重点中学,进入高三后,她的成绩略有下滑,母亲在没有咨询医生的情况下,通过非正规渠道购买了一款“聪明药”。她听说,很多学生服用这种药后,学习效率大增,考试成绩显著提高。

杨宏吃药后的效果“立竿见影”,她觉得自己上课时更能集中注意力,并习惯了这种“被按下加速键”的感觉,自行把药量加大。高考结束后,她在母亲的陪同下走进北京高新医院药物成瘾科。

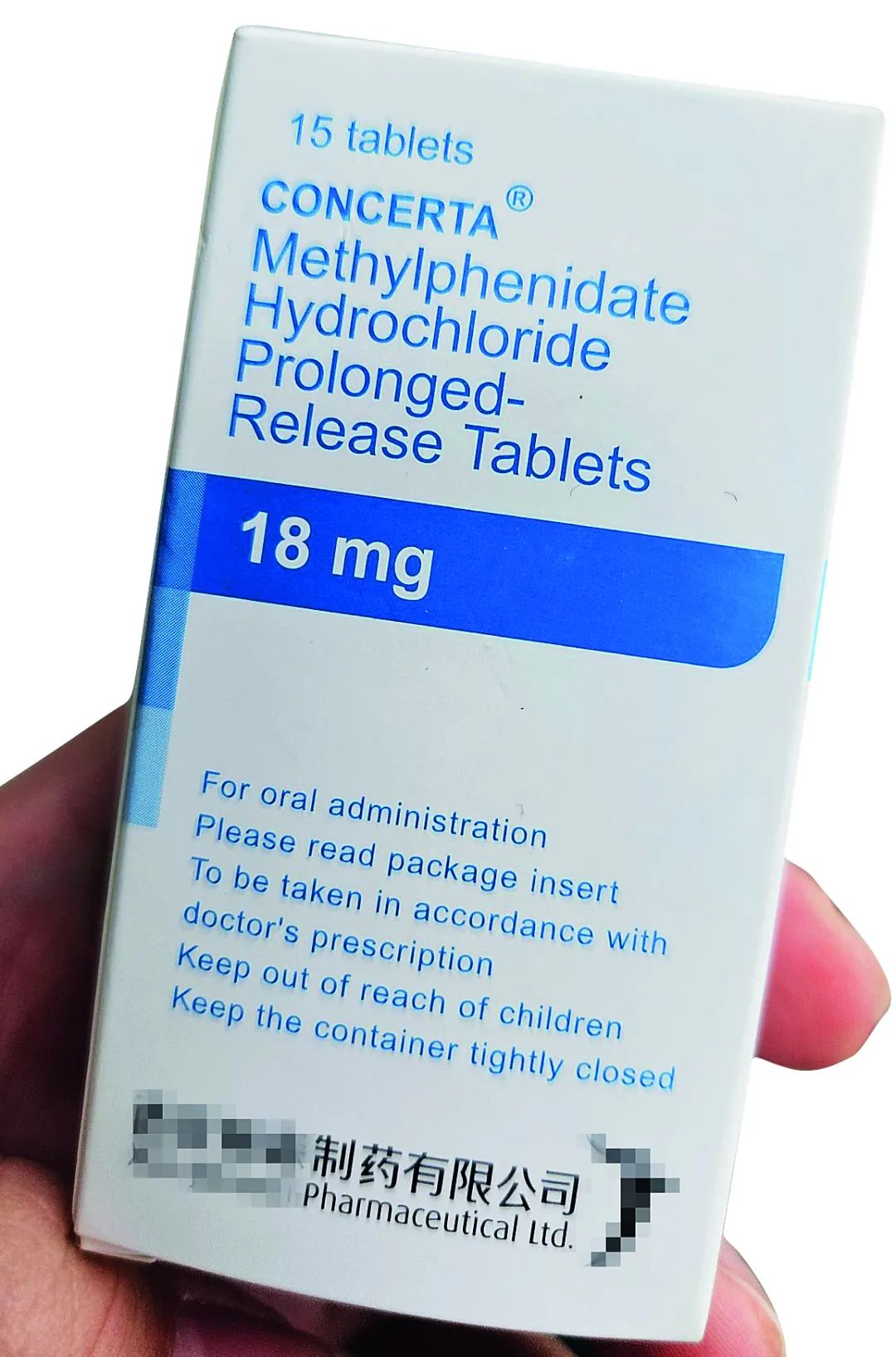

徐杰是这一科室的主任医师,他告诉《中国新闻周刊》,“聪明药”是统称,主要包括专注达(主要成分为哌甲酯)、阿德拉(主要成分为右苯丙胺)和莫达非尼这三类精神药品。

在临床上,包括哌甲酯在内的药物,被用于治疗注意缺陷多动障碍(ADHD,俗称儿童多动症),通过提高神经元间隙中多巴胺和去甲肾上腺素的浓度,刺激中枢神经系统,让服药者增强注意力,减轻疲劳感,并改善多动和冲动行为。

郭涛(化名)曾在备考研究生时服用“聪明药”。他在社交媒体上看到有人发帖分享吃“聪明药”可以提高专注力后,便在某二手平台以160元的价格购买了一瓶印度版利他林(核心成分为哌甲酯,与专注达效果类似)。其间,一位考研“搭子”听说这种药的“效果”,也向他索要了几粒。

“聪明药”在学生和职场人群中被滥用已不是新鲜事。江苏省扬州市中级人民法院2020年公布的一份判决书显示,一名家长供述,他自2019年起三次通过网购平台购买共70粒利他林,为的是“帮助女儿加强记忆力,提高成绩”,总共花费1158元。

在另一份判决书中,一名卖药者供述,他在二手交易平台发布“聪明药”广告,买家多为高中生、大学生及部分工作压力大的人士,“没有人说购买是用来治病”。还有一份判决书显示,一名考生为准备事业单位考试购买并服用了12粒药物,还有偿转给他人服用。

事实上,哌甲酯确实能改善ADHD患者的注意力,但非ADHD患者在无医嘱的情况下,自行服药风险极高。

徐杰介绍,非ADHD病患在服用哌甲酯类药物初期有“功能增强期”,可以连续刷题,不用休息,但这其实是中枢神经系统被强行刺激的结果。这一时期如果能及时停药,问题不大,但是服药者往往高估自我掌控能力,提高剂量继续吃药形成心理依赖,最终出现成瘾问题,甚至导致不可逆的神经损伤。

郭涛在服用不久后,出现明显情绪波动,有时候还产生幻觉。出于对失控的恐惧,他将剩余药物全部丢弃。杨宏的服药时间更长,副作用也更严重,虽然成绩回升,但她却开始频繁出现失眠、掉发、心悸等问题,母亲察觉到女儿异常后给她停了药,但杨宏却出现了剧烈的戒断反应,头痛、恶心、精神恍惚,此后学习状态一落千丈。

后来,杨宏开始自己在网络上寻找药源。快递到手时,她注意到药片与母亲提供的白色药丸颜色不同,卖家解释说,这是“不同厂家生产”的差异。

此后,她逐渐加大计量,失眠、脱发、被害妄想的症状也越来越严重。直到一次突发性身体不适,她被送医检查,徐杰才发现她服用的“聪明药”中不仅含有哌甲酯成分,还有苯丙胺类物质,俗称“摇头丸”,具有高度成瘾性。

药从哪儿来?

作为中枢神经兴奋剂,专注达在我国属于一类精神药品,执行“红处方”管理制度。北京安定医院儿童精神科主任医师何凡介绍,只有通过毒麻药品管理考核的主治医师及以上级别医生,才有开具该类药物的资质。对于提出用药需求的患者,医生需先对其进行详细的临床评估,只有当患者明确诊断为ADHD后,方可考虑给他开具哌甲酯等改善症状药物。

开药流程也受到严格监管。每一例处方需在北京市全网统一系统中备案,资料齐全、备案成功后,患者才能拿到专注达,每次开药的数量也会受到限制。

温州医科大学附属康宁医院儿童青少年心理中心主任医师叶敏捷告诉中国新闻周刊记者,门诊中不乏直接提出希望开专注达的学生或家长。

不过,不容忽视的一点是,从医院开出专注达或许在变得更容易。一方面,越来越多的家长注意到这件事,主动带孩子就诊,另一方面,全国各地医院都在增设学习困难门诊,但一些医院的科学评估和诊断能力没有跟上,将复杂的学习困难问题笼统归结为注意力缺陷导致的,从而开具专注达。

个别案例显示,从医院开出的处方药专注达流入了市场交易。

深圳市宝安区人民法院2020年公布的一份判决书显示,患者李某生因病长期服用专注达,2019年,常某通过QQ群“ADD/ADHD深圳小分队”联系上他,称需要购买利他林用于代替冰毒,与李某生商定向其购买20粒专注达。于是,李某生到深圳市康宁医院找医生开了一瓶专注达,内有14粒,并于当日到达与常某约定的地点交易,被警方当场抓获,后李某生因贩卖毒品罪被判处7个月有期徒刑。

“聪明药”专注达。图源:中国新闻周刊

何凡介绍,医院的严格管理可以在一定程度上防止患者短期内重复开药、以作他用。不过,北京某三甲医院一位不愿具名的精神科医生向《中国新闻周刊》表示,一些家长会将孩子停药期没吃的药物在社交媒体上转售,“这一风险,医院目前确实还无法控制”。

除此之外,还有相当一部分药物来自海外走私。

近日,泉州海关在一件进境包裹中查获大量不明圆形药片,经专业机构鉴定,确认上述药片含哌醋甲酯,共计200粒。

目前,在国内主流网购平台和社交媒体上,已难以直接搜索到“聪明药”相关销售帖子或链接,但在部分社交平台的评论区,仍有卖家以隐晦方式进行宣传和引流。在境外社交媒体上,交易过程则更加直白,还有卖家主动向记者提供更“安全”的替代药,以规避风险。

私下交易“聪明药”已触犯刑法。北京市京都律师事务所食品药品法律研究中心主任汤建彬律师告诉《中国新闻周刊》,跨境购买情形中,如果一个人基于治疗目的从境外购买麻精药品,有医疗证明且数量符合个人合理用量标准,经正规申报程序,不构成走私毒品罪。但如果作为毒品替代品使用,无合理医疗证明或数量明显超出合理范围,则构成刑法第347条走私毒品罪,如果同时还有转售牟利行为,则同时构成贩卖毒品罪。

在境内流通情形下,汤建彬说,合法医疗使用不构成犯罪。但如果当成毒品替代品且有贩卖行为,则无论数量多少均构成贩卖毒品罪。

用药提高学习能力?

警惕双重迷失

哌甲酯的主要成分与冰毒类似,在大剂量服用时可能成瘾。徐杰表示,到他门诊来解毒的人,不少是从服用“聪明药”开始的。同时,一些吸毒者获取冰毒、海洛因等毒品困难时,也会把“聪明药”作为毒品替代品。

一旦形成上瘾问题,后果极为严重。更棘手的是,目前尚无针对哌甲酯成瘾的专门解药。

其实,“聪明药”的滥用现象早就引发关注。国家禁毒办近日发布的《2024年中国毒情形势报告》就披露,麻精药品和未列管成瘾性物质滥用快速蔓延,滥用人数不断增多,青少年滥用问题突出。有药物成瘾科的主任医师也指出,他从2017年起开始接诊“聪明药”滥用者,年龄最小的患者仅15岁。这一触目惊心的现实,其实是药物管控失范和教育理念偏差推动下的双重迷失。

现实情况提醒了相关部门,对于精神药品的管控,应该尽快补上薄弱环节,有效压缩其随意流通的空间。特别是医疗机构的源头把关,更不容松懈。像一些学习困难门诊的诊疗活动,应该得到针对性规范,既要严格依据临床医学伦理遏制精神药物被“滥开”处方,也要加强医学常识普及,让更多家长意识到“聪明药”的危害性。

作为特定适应症的神经药物,各类“聪明药”的滥用,其带来的伤害不可忽视,就算抛开法律风险和药品挤兑不谈,只考虑健康上的负面影响,靠吃药来短暂提高成绩也无疑是得不偿失的。但是,为何一些家长甚至在明知道此类药物具有风险,甚至一些购买行为涉嫌违法的情况下,依然为了成绩甘愿拿孩子的身体健康冒险?这背后不得不说是现实教育焦虑的一种极端映射。

事实上,几乎每一代人都有自己的“聪明药”。早就有网友总结“那些年吃过的‘高考神药’”,诸如“生命一号”“太阳神口服液”“考力神”等,都成为不少人的成长记忆。这些所谓有助于增强学习精力的“保健品”,以今天的眼光看不过同样近乎“智商税”。而“聪明药”从之前形形色色的“保健品”发展到今天的各类精神药品,反映的或是一些家长为了提高孩子成绩而在“冒险”之路上走得更远了,这是一个值得警惕的信号。

在大力提倡教育减负、破除唯分数论、建立多元评价体系的今天,部分精神药品竟然被赋予了可以提高孩子成绩的“价值”,这提醒的是一个无比真实的现实——某种最基础的教育焦虑和对唯分数的崇拜,并没有真正消解,甚至变得更为严重。如果这种观念中的偏执不能被有效扭转,“聪明药”就可能被源源不断地“发明”。

来 源:央视网、中国新闻周刊、中国海关、光明论、天津禁毒