近年来,网络上批判当代歌词的声音不绝于耳。而关于“以前的歌词vs现在的歌词”的话题下面更是议论纷纷。

一边是经久不衰、意境悠远的老歌,一边是风靡一时、追求“秒懂”的新歌,二三十年来,歌词的风格似乎发生了巨大改变。有网友调侃:“听完现在歌手写的歌词,突然觉得做音乐也没有那么难。”

那么,是现在没有好听的歌了吗?还是因为一代人已经老去,听不懂现代歌曲的节奏了?

一

曾有网友说:“那么美那么有诗意的时代已经一去不返。”与从前相比,如今的歌词变在哪?也许体现在这三组关键词的对比中。

从“留白”到“直白”。文字上来说,过去的许多歌词讲究适当留白,较为含蓄和富有诗意,具有较强的文学深度,就像一杯茶,需要细品余味。而现在的歌词往往倾向于使用日常口语化的表达,让听众更容易理解和产生共鸣。

比如,以前的歌词写相遇是“我遇见谁会有怎样的对白,我等的人他在多远的未来”,现在写遇见是“你妈没有告诉你,撞到人要说对不起”,以前的歌词写追求爱情是“为了这次相聚,我连见面时的呼吸都曾反复练习,言语从来没能将我的情意,表达千万分之一”,现在则是“可能是我贱吧”。

当下爆款歌词普遍追求“三秒入耳”,特征也很明显:词汇简单、高频重复、强节奏押韵。如“恐龙抗狼抗狼抗”“宝贝晚安宝贝早点睡”等,不少网友吐槽:“歌词像大白话,没一点深度。”

从“涟漪”到“海啸”。情绪表达上来说,老歌擅用克制语言写内心汹涌,含蓄婉转的情感涟漪让人听完思绪难平。而当下歌词更像是简单直白的“情感海啸”——高浓度、强刺激、短时效。

比如老歌写情,重在“不言尽”。王菲《流年》中“有生之年,狭路相逢,终不能幸免”,13字道尽命运无常,让人感慨万千;孙燕姿《我怀念的》中“自尊常常将人拖着,把爱都走曲折”,简单几句,爱而不得的怅惘就扑面而来。

反观当下,表达十分直接,也趋于极端化、私人化。例如“要不你还是把我删了吧”“分手以后我尿老黄了”等,没有过多的修饰和隐晦,都是情绪的直白输出与宣泄。有研究显示,近40年全球流行歌词中愤怒词汇使用量增加,情感浓度日益飙升的同时,深度逐渐被稀释。

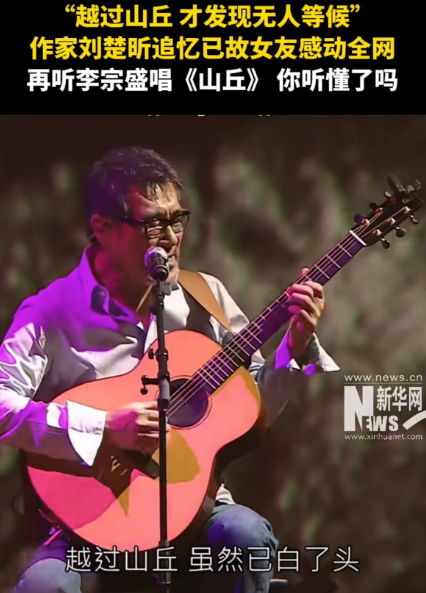

从“走心”到“洗脑”。结构上来说,以前的磁带时代,一首歌要讲完起承转合的故事,很多时候我们需要听完全曲才能体会其中深意。比如陈奕迅的《富士山下》,以“富士山”为意象,探讨了感情中的释怀和通透。李宗盛《山丘》里“越过山丘,才发现无人等候”的顿悟,整首歌娓娓道来,听歌人的情绪也随着旋律而起伏。

如今,歌曲不再是“为叙事写副歌”,而是“为爆点凑整曲”,也不知道歌曲哪里好听,但有那么一两句就如同魔音贯耳,不知不觉间洗了脑。比如前两年爆火的《乌梅子酱》,副歌单句“你浅浅的微笑就像乌梅子酱”远比整首歌更加出圈;“我们一起学猫叫”魔性片段病毒式传播时,许多听众从未听过完整主歌旋律。

二

面对新歌与老歌之间的差异,有人说这只是时代不同、风格有异,也有人说这是一种品味的滑坡。笔者认为,差异大抵源于以下几个因素。

创作心态的改变。若把歌词比作庄稼,过去的很多创作者是“老农”,精耕细作看天吃饭。他们对作品有自己的一套审美标准,自然愿意花更多时间在歌词上,如李宗盛历经十年沉淀后有了歌曲《山丘》,仅歌词就反复打磨良久。如今的很多创作者更像是“流水线工人”,按订单规格赶工期。在数据指标(点击率、完播率、分享率)成为创作指挥棒的背景下,他们在流量驱使下做出迎合大众口味的“口水话”,一些唱片公司也形成了一套歌曲的“标准化生产链条”,越来越多的爆款歌曲开始“速成”。

传播生态的迥异。以前,听歌如同一场仪式,大家会买磁带,找一个本子,把歌词抄下来珍藏。空闲时光,跟朋友一边哼唱一边品味歌词。因此,对创作者而言,歌词是一件需要细细雕琢的艺术品,如《青花瓷》里的“天青色等烟雨”,仅六字就把宋瓷的韵味体现得淋漓尽致,一个“等”字道尽含蓄的东方美学。

如今音乐逐渐沦为了“背景音”。比如健身房跑步的鼓点、通勤路上的白噪音、刷短视频时的BGM。人们的时间碎片化了,歌曲传播也变得碎片化了。一首歌平均被听到的时长可能只有15秒,歌词经不住含蓄的铺垫,于是有了“你说嘴巴嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟”之类的直白表达。

流量时代的影响。在以前,听歌的大多属于歌迷。一般是歌曲流行在先,然后才是歌手被世人所熟悉,有时还会出现“歌红人不红”的现象。在流量时代,主导流行市场的从歌迷变成了粉丝,“人红歌不红”成为常见现象。对于流量歌手来说,歌怎么样并不重要,只要是他们唱的,总有人买单。劣币驱逐良币之下,口水歌、洗脑歌流行也属正常。

三

如今社交媒体上对于当代歌曲批判声音此起彼伏,出现了不少恶搞视频和恶改漫画。那么,过去的歌词真的都好吗?

这当中,有时光里的沉淀。书架上的经典文学作品是从历史上无数粗劣话本里沉淀下来的,歌曲同样如此。当年的老歌时代,同样有口水歌的存在,只不过因为质量一般、反响平平,慢慢就被淡忘了。

这当中,还有情怀的滤镜。“初听不知曲中意,再听已是曲中人”,我们爱听老歌,有时是因为怀念当初听歌时的故事和心境。时过境迁,歌还是那首歌,但已“物是人非事事休”。

如果把时间线拉长来看,好的歌词在这个时代依然存在。比如《孤勇者》里“谁说站在光里的才算英雄”,《世界赠予我的》中“世界赠予我虫鸣,也赠予我雷霆”。

2025年春节联欢晚会,王菲登台演唱《世界赠予我的》 图源:“央视新闻”微信公众号

进入快节奏的移动互联网时代,那些看似肤浅、俚俗、情绪化的歌词,只不过是契合了这个时代的部分需求。歌词的嬗变虽是时代必然,但我们可以做“河床的塑造者”——让水流更清澈,而非任其浑浊。

比如,重建对好文字的敬畏。当下很多的创作者和唱片公司在流量狂欢面前失去了对文化的敬畏之心,体现在文字上便是不伦不类,前言不搭后语,这才会出现“霸王收起剑,别姬也已走远”的笑话。

比如,写出生活的百种滋味。歌词来源于生活的情感,是有思想有个性的,爱情、青春、人生、时代无一不可入词。直白或者婉约的风格并不是关键,重要的是写出人心所想。“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天”是无忧无虑的童年;“一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒”是离别的珍重;“当春风掠过山岗,依然能感觉寒冷,却无法阻挡对温暖的向往”是对梦想的追求。

每个时代都有流行的歌词风格。《诗经》里的“关关雎鸠,在河之洲”是2000多年前的歌词;“杨柳岸,晓风残月”是千年前的流行歌。但无论风格如何变化,好的歌词,必然是在某个时刻,悄然扣动了你的心弦。

在这一刻,你又悄悄哼起了哪首歌呢?