每一座城市,都以街道为起点,逐渐发展壮大。这些老街,如同城市的记忆库,珍藏着历史的光影。在郑州这座拥有3600年建城史的古都,西大街见证过苏东坡的诗情,东大街曾留下慈禧与光绪的回銮足迹,而坐落于管城回族区老城南部的书院街,不仅是大总统徐世昌的求学之地,更是郑州教育文脉的发祥地。

这条东西走向的千年古街,西起南大街,向东延伸过紫荆山路,其北侧地下更是深埋着改写郑州商代都城认知的重要遗迹。长逾千米、宽约七米的街道,承载着自元明以来深厚的文化积淀,是当之无愧的郑州城市文化之源。

历史沿革:教育传承的起点

翻开书院街的历史画卷,书香传承是其最鲜明的底色。

壹

元代起源与明代初兴

其历史可追溯至元朝,时称“花园门街”。至明崇祯年间,因街巷内开设纸坊,故得名“纸坊巷”。明万历二十八年(1600年),路南曾建有火神庙,寄托着先民对自然的敬畏。

贰

书院肇始与盛衰

明崇祯十年(1637年),郑州知州鲁世任于此创建中天书院(亦称天中书院),盛极时士子云集达千人之众,成为郑州早期教育的重要里程碑。然仅五年后,创始人鲁世任因国难殉职,书院亦随之逐渐衰落。

叁

清代定名与东里书院

清乾隆十九年(1754年),知州安尔恭在东大街文庙西侧创建东里书院。咸丰四年(1854年),知州黄见三见书院房舍倾颓,倡捐重修讲堂、号舍等百余间,重振文风。至光绪八年(1882年),因原址房舍倒塌,知州王成德将东里书院迁建于此街南公馆内,筹资修建数十间宽敞学舍,街道遂正式定名为“书院街”,其名由此奠定。

肆

现代教育发端与学府传承

光绪三十年(1904年),知州饶拜扬将东里书院改制为“郑州官立中学堂”,开创郑州现代中学教育之先河。该机构历经时代变迁(郑县县立中学、郑州市初级中学、私立明新中学、郑州市立高级中学等),于1953年定名为河南省郑州市第一高级中学(郑州一中)并迁离,发展成为河南省知名学府。

伍

街名变迁

1966年,书院街曾短暂更名为“红光东街”,1978年恢复原名“书院街”并沿用至今。

商都秘钥:书院街墓地

书院街的厚重历史,远不止于文献记载的书院兴衰。其地下深埋的惊世发现,将这条街的文明史猛然推至更古老的年代。

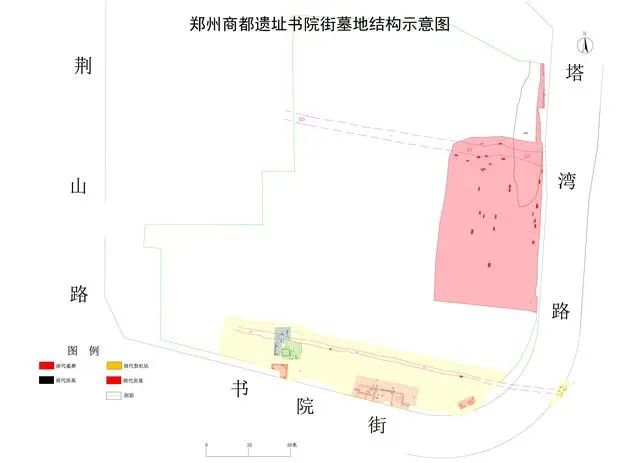

2022年,在书院街北侧、紧邻郑州商代都城遗址南城垣的考古发掘中,揭露出一处极其重要的商代中期贵族墓地。该墓地布局清晰,出土了丰富的随葬品,包括青铜器、玉器、金器、绿松石器、海贝等。

尤为瞩目的是,在一座编号为M2的高等级贵族墓中,发现了目前国内年代最早、数量最多的金覆面以及金泡等黄金饰件,其规格之高、随葬之丰,刷新了学界对郑州商都时期贵族丧葬礼仪、黄金文化及社会结构的认知。

这一重大考古发现,不仅将书院街区域的历史追溯至3600年前的商代中期,更实证了此地是郑州商都内城东南部的一处核心功能区,为理解早商王都的布局、等级制度及文化交流提供了前所未有的关键材料。

民俗印记:老街市井烟火

从肃穆的考古现场回到街巷地表,书院街的文化内涵还流淌在鲜活的民俗风情与市井生活中。

舞龙盛景

历史上,书院街的舞龙表演闻名遐迩,与东大街的舞狮并称“双雄”。每逢佳节,舞龙队伍活跃于街巷,十余人默契协作,龙珠引领,木柄翻飞,锣鼓喧天,场面热烈。

传统礼俗

尤为独特的是,当舞龙队伍与东大街舞狮队伍相遇时,双方遵循特定礼俗:锣鼓声止,静默中“各走半边”,寓意避免龙狮相争之不祥。这一富有特色的民俗活动,随着时代变迁虽已逐渐淡出日常生活,但仍是郑州城市记忆中的宝贵篇章。

民居典范——郭家大院

视线转向现存的传统建筑,书院街112号的郭家大院,是这条街巷生活记忆的实物载体。这座古朴的四合院,门楼高耸,上房悬匾,青瓦覆顶,尽显清幽古雅。

书院街,这条深植于管城区的郑州文脉之源,从地下的商代遗存到地上的书院遗风,再到鲜活的市井风情, 层层叠压着历史的厚重与温度。它正焕发着新的时代光彩,静待您的探访,邀您漫步其间,共同触摸历史的肌理,感受文化的脉动,见证这条千年古街在新时代书写的华章。

来源:管城发布