一次普通的公共浴池泡澡,竟可能成为致命病症的诱因。这不是危言耸听,而是近期真实发生的医学事件。

近日,河南省疾病预防控制中心联合江苏省血吸虫病防治研究所和河南省儿童医院郑东院区,共同在《Infectious Diseases of Poverty》上发表了一篇罕见疾病的病例报告(多技术联合锁定致命“食脑虫”)。研究团队通过多技术联合的方法,成功锁定了福氏耐格里阿米巴(Naegleria fowleri)——一种能在温水中潜伏、沿神经直攻大脑的阿米巴原虫,正随着气候变暖悄悄扩大它的生存范围。

什么是福氏耐格里阿米巴?

别小看福氏耐格里阿米巴,虽然它只是单细胞生物,但它引发的原发性阿米巴脑膜脑炎(PAM)极其凶险。由于感染后大脑出现严重炎症反应,因此福氏耐格里阿米巴又被称为“食脑虫”。

“食脑虫”是一种嗜热生物,通常生活在温暖的淡水、土壤或腐败的有机物中,其最适生长温度约为42–45℃,在46℃以上仍可存活。其活性随水温降低而减弱,在25℃以下繁殖受限,冬季自然水体中检出率极低。

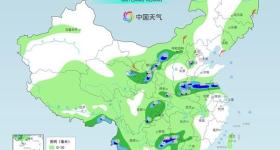

目前除南极洲外,其他各大洲均有PAM病例报告。虽然目前中国报告不到20例,但令人担忧的是,随着全球变暖,这种“食脑虫”的适生环境范围正在扩大,这就意味着既往非流行区人群的暴露风险正在持续升高。

凶险的病情发展

经了解,患儿发病时出现高烧、头痛、呕吐及意识障碍症状。发病前数日曾在当地公共浴池洗浴,从出现症状到病情恶化进展迅速,该患儿在发病后第5天不幸离世。

通常情况下,PAM的临床表现在感染后5-7天出现,患者会出现头痛、发热、恶心、呕吐、乏力等非典型症状,这些症状与急性病毒性或细菌性脑膜炎相似,极易误诊。

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的报道,自1962至2024年,美国共报告了167例PAM病例,其中只有4人存活了下来。尽管PAM病例非常罕见,但绝大多数都是致命的,因此早期诊断尤为重要。

案例警示:公共浴池可能是新型感染源

该病例更让人意外的是,“食脑虫”的威胁可能不止在天然水域。

曾经普遍认为它只在温暖的湖水、河水里生存,但该病例提示,未经严格消毒的人工水域也可能成为潜在感染源。尤其是儿童和青少年更易受影响,因为他们最常暴露于潜在污染的环境中,给了“食脑虫”可乘之机。

预防“食脑虫”,关键做好这几点

1. 避开水温较高且流动性差的淡水水体,如湖水、河水、池塘水,或者消毒不严的温泉、公共浴池、水上乐园水池等,尤其在天气很炎热的时候,尽量不要戏水。

2.如果在温暖的天然水域或消毒情况不明的人工水域中活动时,建议佩戴鼻夹。这是阻止“食脑虫”通过鼻腔侵入大脑最有效的方法之一。

3. 出现症状,火速就医。警惕以下症状:如果在玩过水后几天内(通常1-9天),突然出现高烧、剧烈头痛、恶心呕吐、脖子僵硬等症状,千万别当普通感冒拖!

关键提示

早期识别是争取救治时间的核心。一旦出现相关症状,务必主动向接诊医生说明近期(1–9天内)的亲水史!

这一案例提醒我们,“食脑虫”并非遥不可及。在全球气候变暖背景下,其潜在分布区正在北移,我省也面临着传播的风险。对此,疾控机构应持续加强病原监测与技术储备;公众应提高警惕、科学防护、警惕症状、及时就医。 只有医防协同、全民参与,才能筑牢健康防线。