有些人走了几十年路,可能大多时候都“没走对”。有一种被多数人忽视的“黄金走法”,正在悄悄成为心脏的最爱。

每天坚持这样走,心脏甚至可能延缓衰老!不花一分钱,学会这一招,让你的心血管比同龄人年轻好几岁!

健康时报图

走路是最简单的“心脏保养术”

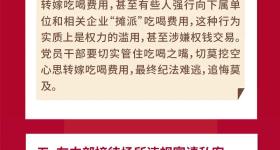

2023年《欧洲预防心脏病学杂志》发布的一项研究显示:每天走够大约4000步,就能明显降低因各种原因导致的死亡风险;而每天只要走2300多步,就可以降低因心血管疾病死亡的风险。而且适当运动时,步数越多,对健康的好处越大。①

研究截图

这项研究涵盖了超过22万人,共分析了17项数据,结果一致表明:无论男女、不管年龄大小,也不分居住地区,多走路对所有人都有益。

研究还发现,每多走500~1000步,死亡风险和心血管疾病死亡风险都会进一步下降。具体来说:

每天多走500步,因心血管病死亡的风险降低7%;

每天多走1000步,死于任何原因的风险降低15%;

当步数超过7000步时,健康收益达到最大。

此外,研究指出,走路带来的“降低死亡风险”效果,在60岁以下人群中更明显:

老年人每天走6000~10000步,死亡风险降低42%;

较年轻人群每天走7000~10000步,死亡风险可降低49%。

健康时报图

为什么这么简单易行的运动,反而拥有养护心脏的“强大”功效?

从生理原理上分析,行走能促进血液循环,让心脏更有力地将血液输送到全身,增强心脏的耐力和收缩能力,从而提升心肺功能。

同时,规律行走有助于控制体重、降低血压、血脂和血糖水平,减少动脉粥样硬化的发生,进而降低冠心病、心肌梗死等心血管疾病的发病概率。

另外,长期坚持每天行走,还能调节心脏的节律,使其跳动更加稳定和规律。

“心脏保养术”,一定要走对节奏

广东省人民医院心脏康复科主管物理治疗师刘智2025年在健康时报刊文指出,步行运动是最适合中老年人的“心脏保养术”。

每周坚持150~300分钟中等强度的步行,就能达到健康推荐量,有效改善心肺功能、预防心血管疾病。

但如果只是慢慢“遛弯”,就像只是给心脏做“表面按摩”,效果有限。步行运动的关键是要“走对节奏”,让心脏真正地“动起来”。

1. 关注心率值

判断步行运动强度的标准不是速度,更科学的方法是检测心率。

健康人群可以算一下自己的最大心率,即220-年龄。比如一位60岁的老人,最大心率是160次/分钟。步行运动时,让心跳保持在最大心率的65%~75%,也就是104~120次/分钟,就达到了“中等强度”的黄金区间。

2. 说话测试法

除了心率测试法,更为简单地判断运动强度的方法是“说话测试法”。

当你感觉呼吸明显加重,只能说一些短句子交流,这就是中等强度的节点,微汗但不喘,心脏刚好得到有效锻炼。

但是要注意,如果是特殊的人群,比如有慢性疾病或长期久坐不运动,建议在运动前到医院进行运动负荷试验(如心肺运动实验)进行评估。

健康时报图

6个宝藏技巧,让走路效果翻倍

刘智医生提醒,步行运动要掌握一些技巧,这些技巧能够帮助提升步行的强度。可以循序渐进,每周掌握一个,逐渐让效果翻倍。

1. 挺拔如松

想象头顶有根线提着,肩膀自然下沉。这能激活核心肌群,支撑脊柱,缓解腰背痛,呼吸更顺畅,给心脏供氧更足。

2. 摆臂有力

手肘弯曲85~90度,像钟摆一样前后摆动。手臂摆得快,双腿自然就跟上节奏,推动身体更省力。

3. 足跟先着地

采用“脚跟—脚掌—脚尖”的滚动式步态,比整个脚掌拍地更省力,缓冲好,速度也能提起来。落地时记得微微勾起脚尖。

4. 脚尖发力

每次迈步离地时,用前脚掌用力蹬地,想象要把鞋底亮给后面的人看。这个“蹬”的动作能产生强劲的推进力,让你走得更轻松有力。

5. 小步快频

小碎步锻炼效果更好。每一步都落在身体正下方,重心转移流畅,更稳更省力,速度反而容易加起来。

6. 腿要打直

前腿落地后膝盖自然伸直,但不要把膝关节锁死。这样能避免身体上下颠簸,走起来又稳又快又省力。坚持2~3周,这些技巧就会变成习惯。

健康时报图

走路加点“小动作”,护心效果更好

此外,对于健康状况良好的人群,在普通走路的基础上,稍微加一点“小动作”,让心脏得到更好地锻炼和保护。

1. 间歇训练法

先轻松走3~4分钟,后快速走30秒~1分钟。循环重复,并逐步延长快走的时间。

2. 坡度挑战法

找一个上坡或爬楼梯的地方,放慢速度走。这个时候身体需要克服重力,心脏得到的锻炼比平地快走更好。如果是用跑步机锻炼,就逐渐增加坡度。