刚刚过去的这个暑假

一种新兴体育教育服务模式——

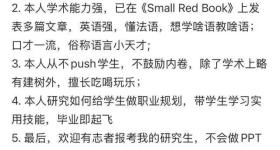

体育上门家教

正悄然兴起

这种新的教育方式,被称为“体育外卖”:即让专业体育教练带器材走进家庭或者是指定场所,为孩子提供个性化体育训练,一经出现,迅速引起众多家长的关注。

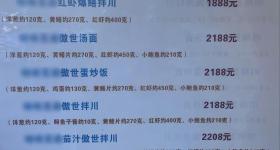

搜索二手平台结果显示

相关卖家还真不少

有针对跳绳等专项训练的

也有针对中考体育提分的

在资质方面

有人自称体育大学毕业

还有人说自己有多年教学经验

这种灵活便捷的服务方式

已逐渐融入生活

也有家长担心:教练带着孩子

在小区、公园等地“上课”

会不会有潜在的安全风险?

应如何规范、防范?

图片由AI生成

一对一课时费200~400元

家长:省时、省心

“以往带孩子去体育馆练跳绳,路上来回要1小时,现在教练上门,小区空地就能上课,我在阳台就能看着,太省心了。”最近,浦东新区的家长王女士为小学三年级的儿子请来体育上门家教,主要解决孩子运动训练“时间成本”难题。她在某二手平台上请的这位教练,说是上海体育大学的大学生。

王女士告诉记者,教练会根据自家儿子的跳绳、跳远成绩调整训练计划,“此前孩子跳绳总卡壳,现在练了三周,已经从每分钟120个提到160个,针对性比大班课强太多”。

根据中考对体育考核的要求,外加“双职工”家庭对“省时教育”的需求,上门模式迅速打开市场。

在上海、山西等多地

选择体育上门家教的家庭

逐渐增多

这种“家门口的定制运动服务”

已成为家长们改善孩子体质、

应对体育考核的新选择

记者了解到,“体育外卖”课程一对一的课时费多在200~400元,多人团课则为人均100~200元,价格虽然高于普通机构的大班课,但家长普遍认为“节省的时间成本值得”。

“孩子平时晚上7点后才有空,机构早下课了,上门教练能灵活排班,这点特别戳我。”杨浦区的周先生为上初三的儿子报名了中考跑步特训,经过两个月辅导,孩子1000米成绩从4分20秒提升至3分50秒,“原本担心体育拖后腿,现在反而有信心了”。

目前,市面上“体育外卖”课程内容丰富,从4~7岁儿童基础体能训练,到中小学生体测辅导、中考体育特训,再到足球、篮球、网球等各类专项运动培训,能满足不同年龄段和不同需求孩子的学习需求。

教练没资质?家长被拉黑

而在热潮背后

家长的吐槽与担忧也逐渐显现

“个人工作室”大多为一些大学生或教练“单干”,如何甄别资质,对家长们是一个考验。

“花380元请‘专业篮球教练’,上了两节课后发现,他只会让孩子拍球、跑圈,连基础的运球姿势都没纠正过。”说起这一经历,静安区的陈女士表示,自己后来才发现,教练所谓“资质证书”无从考证,仅凭一张大学的学生证,“后来想退费,却被对方拉黑了,只能吃哑巴亏”。

安全问题——

更是家长心中的“紧箍咒”

陈女士告诉记者,教练上门时没有携带急救包,在一次训练时孩子不慎崴脚,教练只得手忙脚乱找她要冰块,“万一发生更严重的意外,连基础的应急处理都不会,太让人后怕了”。

也有家长担心“陌生人上门”的安全隐患:“虽然每次上课我都在家,但教练的背景信息、有无不良记录,根本没法核实,总觉得不踏实。”

此外,“效果夸大”

也成投诉重灾区

“报名时承诺‘一个月提升跳绳成绩50个’,结果孩子练了一个半月,只多跳20个,找教练理论,对方却称‘孩子不认真练,不能怪教练’。”虹口区的吴女士无奈地表示,因缺乏明确的教学标准,家长很难界定“效果不达标”的责任,维权往往陷入被动。

上门带娃要注意啥

福建远大律师事务所谭欣妮律师提醒大学生:首先要注意自我保护,通过正规渠道获得工作信息。第一次上门最好有老师、家长或同学陪同,先确认雇主身份,自然人雇主可以核对身份证,企业雇主可以查看营业执照及通过国家企业信用信息公示系统核查相关信息。

其次要注意书面留痕。《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第12条规定:“在校生利用业余时间勤工助学,不视为就业,未建立劳动关系的,可以不签订劳动合同。”通常情况下,在校大学生暑期工与雇主之间构成劳务关系,可以签订书面劳务合同,约定工作内容、时间、地点、期限、报酬标准,支付方式及结算周期等。即便没有签订合同,也至少要在微信上确认相关信息,并保留好聊天记录,以免发生争议时缺乏维权依据。

此外,要有风险意识。如果涉及陪同未成年人开展体育锻炼或其他可能存在风险的活动,若没有家长在场,由于大学生对未成年人负有照管义务,若因疏于监督导致未成年人受伤或造成第三人损害,大学生可能要承担一定的过错责任。因此,请大学生量力而行,把安全放在第一位,提前与雇主明确安全责任,做好安全保障防护,避免危险行为,最好是在有雇主家长陪同的情况下开展相关活动。

专家提醒:

理性看待“上门体育”

体育上门家教作为校外体育培训创新模式,满足了多元化的教育需求,反映出家长对孩子体育教育的重视和对便捷教育服务的追求,具有一定的积极意义。

但目前,该行业仍处于发展初期,缺乏统一的标准和规范,确实存在一些问题需要关注和解决,家长们在选择体育上门家教时应谨慎考虑以下几点:

务必核实教练资质,查看相关教练的证书、专业背景以及教学经验,优先选择体育专业院校毕业、有丰富教学经验的教练;

要与教练充分沟通,明确教学目标和课程内容,确保教学计划符合孩子的年龄、身体状况以及学习需求;

在签订服务协议时,务必仔细阅读条款,明确双方的权利和义务,特别是关于教学质量、收费标准、课时安排、安全责任等重要内容,避免日后产生纠纷。

此外,家长不能过度依赖体育上门家教,要鼓励孩子养成日常运动的习惯,注重运动兴趣的培养。还应特别注意,切勿轻信“短期提分”“快速见效”等宣传。

专家指出:上门家教是辅助手段,更重要的是培养孩子日常运动习惯,比如每天跳绳10分钟、周末骑行,只有长期坚持才能真正提升体能。

行稳致远

协同发力织密安全网

当体育服务以“外卖”的轻盈姿态飞入寻常百姓家,一些潜藏的隐忧也不容忽视:教练资质真伪难辨、教学过程安全缺位、意外伤害责任模糊……这些问题如影随形,似“暗礁”般威胁着用户体验与行业信誉。

是“资深教练”还是“速成玩家”?资质注水正侵蚀着行业根基。“平台对教练资质的审核存在盲区,”山西大学体育学院原教授成民铎一针见血地指出,“体育教学绝非‘会打就能教’。它是一门融合了运动生理学、训练学、儿童发育学、心理学及安全防护知识的严谨学科。一个错误的动作示范或强度安排,轻则无效,重则致伤!”他建议,平台对教练资质的审核不能流于形式,亟须建立涵盖专业背景、急救认证、无犯罪记录的严格准入体系,对证书的真伪及含金量要进行核验,并实现信息全透明公示,这是堵住“李鬼”教练的关键闸门。

同时,场地安全也是当前亟待重视的薄弱一环。成民铎认为,不同于标准化场馆的完善保护,“体育外卖”的授课场景存在不确定性:小区硬质地、车来车往的路边公园、居家狭窄空间……这些开放场地风险系数增加,发生纠纷时常落入责任真空地带。他强调,要提升教练的“场景适配”与“风险预判”能力。“强制性的‘课前安全评估’必须成为服务铁律!如检查地面平整度、硬度、障碍物、天气、学员状态等;平台须承担‘守门人’职责,在日常监管和投诉维权方面承担主体责任,并在服务协议中清晰划分平台、教练、用户的三方权责边界。”

除此之外,国家一级心理咨询师张曼芳呼吁,广大家长作为“体育外卖”的主力军,固然要练就火眼金睛,甄别平台资质与教练水准,但更应清醒,“体育外卖”终究是“锦上添花”,突击训练或许能解燃眉之急,但终身之好的养成,核心主场在家庭,关键教练是父母。唯有当运动从“外包任务”转变为全家共享的亲密互动,当父母的身体力行成为孩子眼中最生动的教材,兴趣的根须方能深扎,“热爱”这门功课,才算真正入门。

来源:工人日报客户端