“红伞伞,白杆杆,吃完一起躺板板…...”这首网络热谣,说的正是毒蘑菇的危险!可别以为只有云南才有。秋雨过后,草丛里的小蘑菇纷纷“冒头”。很多人觉得“纯天然、无污染”,忍不住想尝一口“野味”。但危险,就藏在这份“尝鲜”的冲动里!

虫吃过的蘑菇没毒?

医生急辟谣:已接诊中毒病例

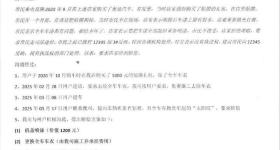

近日,一名面色苍白、不断呻吟的中年女性被家人紧急送往南通大学附属医院急诊室。她自述手脚发麻、恶心呕吐,还伴有腹泻。

南通大学附属医院急诊医学科主任医师 袁鼎山:

“患者明确说是吃了一盘炒的蘑菇,是野生的,不是菜场买的,是在小区里的草丛里摘的。发现蘑菇上面有虫子眼,她觉得虫子能吃的话,人也能吃,所以就采回去尝个鲜。”

医生立即判断这是典型的毒蘑菇中毒!血液检查结果证实,患者的肝、肾功能指标已出现明显异常。

袁鼎山告诉记者: “(家属)来的时候没有把食用的蘑菇样品带过来,所以很难判断它是哪一类蘑菇。我们只能根据临床症状,采取紧急处理。”

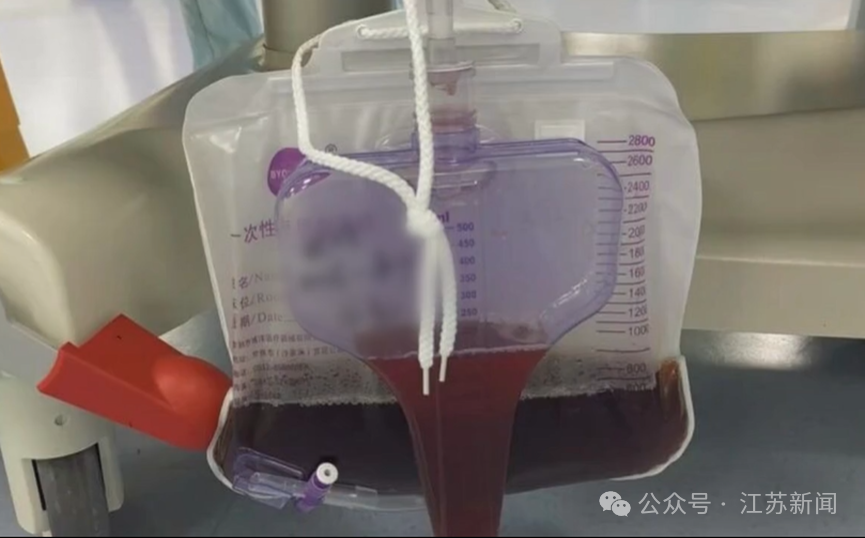

医疗团队火速行动,为患者进行洗胃、对症支持及护肝治疗。经过三个小时的紧张抢救,患者手脚发麻和胃肠道症状才逐渐缓解。

专家紧急提醒:目前对于毒蘑菇中毒,尚无特效解毒药! 治疗的关键在于早发现、早诊断、早处理。千万不要凭经验或民间说法辨别野生蘑菇。很多毒菇和食用菇外形极其相似,所谓“虫吃即无毒”毫无科学依据!

惊险!男子误食“索命红菇”多器官衰竭

近日,在太仓,就有一名云南籍男子因误食野生毒蘑菇,险些付出生命的代价!

据了解,这名在太仓工作的云南籍男子,在苏州某山区旅游时,自行采摘了山上的野生蘑菇食用。起初仅出现恶心、呕吐等肠胃炎症状,但随后病情急剧恶化,迅速发展为:横纹肌溶解→肝功能衰竭→肾功能衰竭→呼吸功能衰竭→生命危在旦夕!

太仓市第一人民医院接诊后,火速启动中毒救治机制,并通过专家鉴别蘑菇照片,结合患者症状,最终确定其食用的正是被称为“亚洲头号毒菇”之一的——亚稀褶红菇!

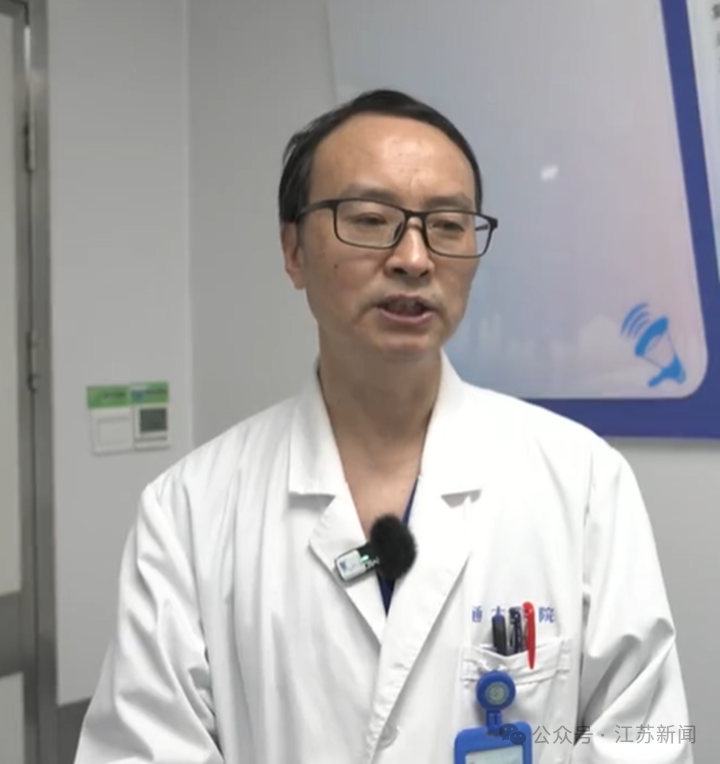

太仓市第一人民医院急诊医学科主任 姜俭:

“目前我国已知毒蘑菇达435种,江苏也有30多种。高致死性毒菇主要是鹅膏菌和亚稀褶红菇。这位患者就是吃了亚稀褶红菇。”

亚稀褶红菇是我国蘑菇中毒死亡率最高的物种之一,病死率超过50%!它可引起严重的横纹肌溶解,导致多器官功能衰竭,救治难度极大。

值得庆幸的是,经过太仓市一院EICU团队精准的综合治疗,该男子在多日抢救后,最终康复出院。

误区辟谣

部分人认为可凭形状、气味、颜色等特征自行识别毒蘑菇,而实际上,即便经验丰富的专家也需借助专业设备才能准确鉴别。提醒!这些鉴定毒蘑菇的方法都不靠谱

误区一:颜色鲜艳的蘑菇有毒

仅根据颜色与形状不能简单判定蘑菇是否有毒,比如颜色鲜艳的橙盖鹅膏是美味的食用菌,而一身雪白、看似安全的致命鹅膏则有剧毒。

误区二:长在阴暗潮湿处的才有毒

所有的蘑菇都倾向于长在阴暗潮湿的地方,跟毒性无关。可以吃的鸡腿菇经常在牛屎等动物粪便上“绽放”;而包括白毒伞在内的很多毒蘑菇,都生长在干净的林地上。

误区三:与银器同煮变黑的蘑菇有毒

毒蘑菇中的毒素多为生物碱,不会与银发生化学反应。

误区四:有分泌物或受伤变色的蘑菇有毒

不少毒蘑菇受伤后既不分泌乳汁也不变色,而部分食用菌,如松乳菇、红汁乳菇掰开后会流出乳汁。

误区五:虫蚁不食毒蘑菇

一些对虫蚁、果蝇无害的蘑菇却对人有致命伤害,如部分剧毒的鹅膏成熟后易长虫长蛆。

怀疑蘑菇中毒了怎么办

远离毒蘑菇,牢记三个“不”:不采:不要自行采摘野生菌;不买:对路边小摊上出售的来路不明的菌类,不要购买、制作和食用;不吃:尽量不食用没吃过或不认识的野生菌。万一误食毒蘑菇该咋办?掌握这几点↓

尽快就医

蘑菇中毒的潜伏期较短,一旦食用后出现不适,尽量携带吃剩的蘑菇样本,以便医生尽快确定毒菌种类,针对性治疗。

及时催吐

如中毒者出现昏迷,不宜进行人为催吐,以免引起窒息。

野味诚可贵,生命价更高!

为了您和家人的健康,请扩散周知,别再贪图这一口“危险的鲜美”!