随着暑期档电影《长安的荔枝》热映,其原著小说也引来一些阅读爱好者青睐。近日,池州市贵池区文联主席张华在研读原著时发现,作者马伯庸著作中对李白《秋浦歌十七首》创作地点的描述存在史实偏差:"原著中提及的《秋浦歌十七首》的创作地应是秋浦县(今池州市贵池区),而非泾县,这已是多方考证公认的史实。"

张华阅读的《长安的荔枝》原著及发现的存在偏差页面。(张华供图)

张华在为此专门写就的一则评论中提到,在湖南文艺出版社2022年10月第1版出版的《长安的荔枝》原著第24页中有一处描写:"韩洄转向杜甫笑道:‘也不知太白兄如今在宣城过得好不好。今年上元节还看到京城传抄他在泾县写的新作《秋浦歌十七首》,笔力不减当年,就是《赠汪伦》滥俗了点。’"

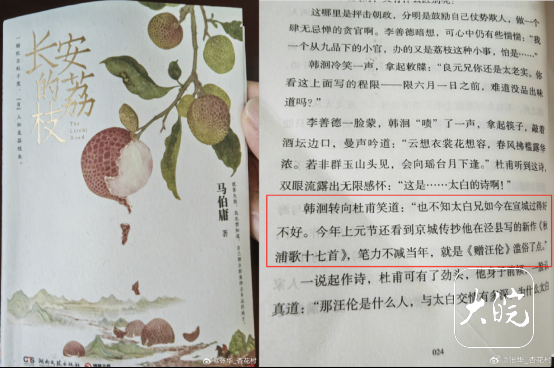

作为土生土长的池州贵池人,且对地方文史多有研究的张华看到此处时觉得明显有误。他认为,根据小说在前面的交待,这一天应是天宝十四载二月四日,也就是李善德签下荔枝使敕牒的第二天。天宝十四载前后,李白(文中的"太白兄")正在江南宣城一带游历,《秋浦歌十七首》也正是这段时间写下的。

"对于《秋浦歌十七首》的创作时间,不同的考证在时间上虽有一些不大的出入,但在地点上却都是一致的,那就是《秋浦歌十七首》是李白在游秋浦时写的,是在秋浦县,也即今天的池州市贵池区,不是在宣城的泾县!"张华认为:"马伯庸,你把这个搞错了!"

李白年谱史料。(张华供图)

张华分析认为,据史料记载,秋浦县的行政区划沿革清晰可考:汉武帝元封二年(公元前109年),西汉王朝在秋浦河流域设石城县;隋文帝开皇九年(公元589年),石城县改称秋浦县,属宣州;唐高祖武德四年(公元621年)始设池州,与秋浦县同治;唐太宗贞观元年(公元627年),池州废,秋浦县复属宣州;唐代宗永泰元年(公元765年),池州复立,秋浦县改属池州;五代十国时期,吴乾贞年间(公元927年),杨吴政权改秋浦县为贵池县,"贵池"之名沿用至今。

历史上,李白与贵池渊源深厚。从天宝八载(公元749年)至上元二年(公元761年),他曾"三上九华,五游秋浦",留下包括《秋浦歌十七首》在内的四十余首诗作。既有"吾爱崔秋浦,宛然陶令风"的酬赠好友之作,亦有"我自入秋浦,三年北信疏"的思乡怀人之作;既有"妙有分二气,灵山开九华"的九华定名之作,亦有"此中得佳境,可以绝嚣喧"的清溪宴别之作。

张华介绍,《秋浦歌十七首》是李白存世一千多首诗作中为同一地点创作数量最多的组诗,内容忧国伤时、身世感叹,更从不同角度歌咏了秋浦的山川风物与民俗风情。"秋浦长似秋,萧条使人愁""秋浦猿夜愁,黄山堪白头""白发三千丈,缘愁似个长",无不流露出李白当时浓烈的情绪;"千千石楠树,万万女贞林""水如一匹练,此地即平天""水急客舟疾,山花拂面香",让秋浦的好山好水时隔千年仍犹在眼前;"赧郎明月夜,歌曲动寒川""秋浦田舍翁,采鱼水中宿""郎听采菱女,一道夜歌归",则把秋浦大地上各行各业劳动人民的生活场景生动地呈现出来。"这组诗确实担得起书中韩洄‘笔力不减当年’的评价。"

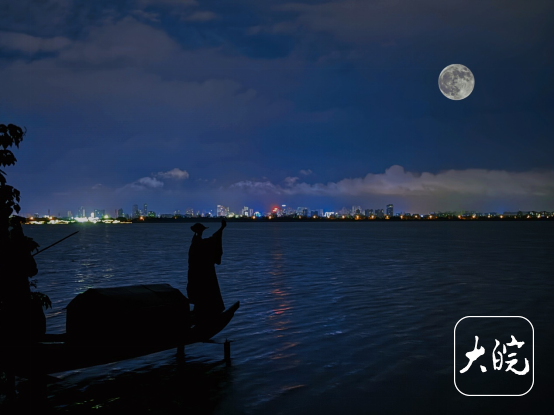

池州平天湖风景区的的李白塑像。(孟智超摄)

"尽管存在这一细节偏差,但并不影响《长安的荔枝》成为我非常喜欢的一部优秀小说。"张华也表示,《长安的荔枝》视角独特,从每一个平凡的小人物身上发掘人性的光辉,传递温暖的力量,又对社会丑恶面无情鞭笞,具有较高文学价值。他还借此机会邀请马伯庸及广大读者、观众走进贵池,探寻李白、杜牧笔下的历史遗迹,感受"牧童遥指"的杏花村、"薄游成久游"的秋浦仙境、"水如一匹练"的平天湖等文旅胜地独特魅力。

8月6日上午,大皖新闻记者曾数次致电湖南文艺出版社,欲了解出版社方面对此事的意见与看法,但至记者发稿前,相关电话一直未能接通。接下来,大皖新闻记者将继续对此予以关注。