昏暗办公室里,西装革履的窃密者趁着夜色潜入,指尖轻敲键盘,核心数据便转移到移动硬盘……这些电影里的桥段,如今正悄然走进现实。尤其是在数字时代,数据信息已成为一种重要资产,一些不法分子觊觎其价值,甚至催生出以此牟利的“职业窃密人”。

“职业窃密人”,是指通过技术渗透、社交工程或物理入侵等方式,有组织、有预谋地窃取企业商业机密或个人敏感信息的群体。

精心伪装的“同事”

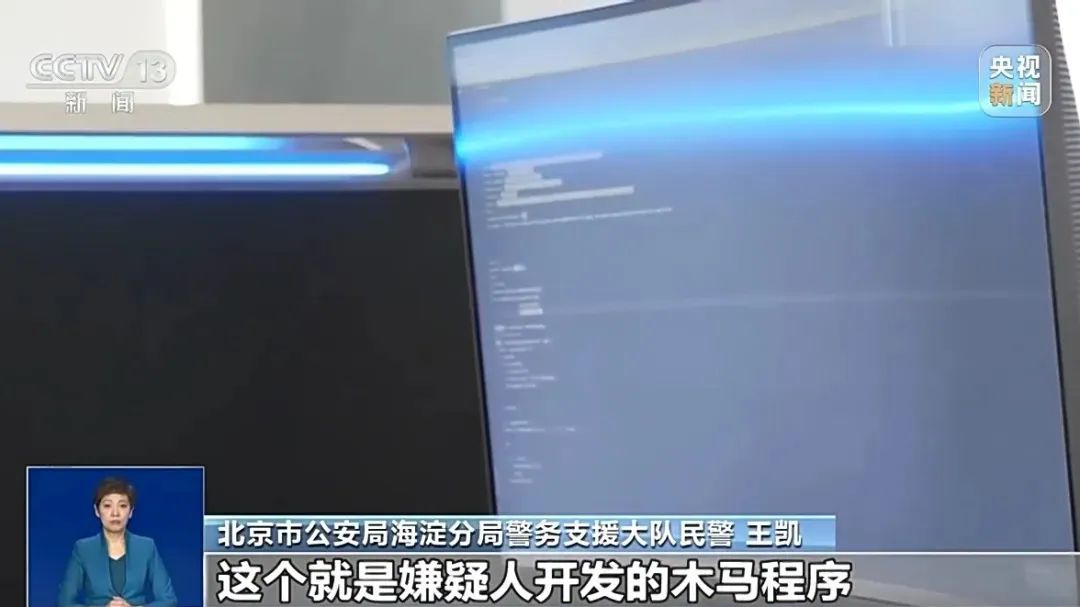

近日,北京警方破获的一起数据窃密案引发社会关注。该犯罪团伙长期在教培领域开展窃密活动,专门窃取机构客户数据,且作案计划性、隐蔽性极强,此次案发的教培机构正是其精心选择的目标之一。

犯罪嫌疑人闫某等人在多地成立在线教育公司,表面上从事正常经营,实则组织人员应聘目标教培机构,成功入职后,以员工身份潜伏。

待摸清办公规律、数据存储情况后,该犯罪团伙成员趁办公室无人,将带有自研木马程序的U盘插入办公电脑,木马程序会自动运行,不到1分钟就能爬取客户信息、商业数据等重要资料,并上传到控制端。数据到手后,他们常以“家庭变故”等理由迅速离职,随即寻找下一个目标。

犯罪嫌疑人闫某根据成员每月窃密的数量发放奖金。窃取的客户数据经“清洗”后,要么对外出售牟利,要么成为其自营教培机构的潜在客户。

“天网恢恢,疏而不漏”,北京警方成功抓获犯罪嫌疑人11人,查获木马U盘、电脑等作案物品,并指导受害企业清除木马程序,消除个人信息、商业秘密泄露风险。

花样百出的窃密陷阱

从上述案例中看出,“职业窃密人”深谙“隐蔽渗透”之道,他们往往通过精心伪装身份,以看似合理的方式接近目标企业,借工作之便,利用植入恶意软件、破解系统权限等技术手段,窃取企业核心数据。他们的常见套路主要有以下几类。

网络钓鱼陷阱。以合作方、企业总部口吻发送“合作协议”“紧急通知”等邮件,附件植入定制化木马,不仅能窃取数据,还能远程操控电脑摄像头、麦克风;或伪造企业VPN登录页面,诱导员工输入账号密码,直接获取内部系统访问权限,批量下载数据资料。

社交渗透陷阱。通过企业内部社交群、行业展会等渠道,伪装成专家、同行、潜在客户,以“请教业务”“行业交流”为借口,逐步诱导员工泄露关键信息,为后续窃取数据铺路。

设备加装陷阱。在打印机、路由器等公共设备上安装微型存储模块,实时拷贝传输的文档数据;或伪装成维修人员,趁设备检修之时,在办公电脑中植入窃密程序。

筑牢数据安全防线

面对“职业窃密人”的威胁,企业该如何防范呢?

企业需做好“技术+管理”双重把控。技术层面,安装专业杀毒软件与防火墙并定期更新,部署数据监控系统,对短时间大量数据传输、陌生设备接入等异常实时预警;核心数据加密存储,确保被窃后无法破解。管理层面,严把人员“准入关”,对新入职者、外部合作人员开展背景调查与身份核验;执行“最小权限原则”,限制员工仅访问工作必需数据;定期开展数据安全培训,提升员工风险识别能力。

此外,企业还应建立应急响应机制,一旦发现数据泄露迹象,能够迅速采取措施,如切断网络连接、启动数据备份恢复、及时报警并配合调查等,最大程度降低损失。

那么,对于我们个人而言,也需要时刻保持警惕,从细节处做好个人信息防护。在日常工作生活中,不随意点击来路不明的链接和下载未知来源的文件;外接U盘等移动设备前,应先进行病毒查杀;警惕他人的异常试探,不随意透露敏感信息;避免在公共网络环境进行涉及个人隐私或企业敏感数据的操作。同时,要守住法律底线,坚决抵制任何形式的非法数据交易行为。