你平常是一个很难拒绝别人的人吗?

最近,一种新型拒绝法突然火了——“三明治拒绝法”。

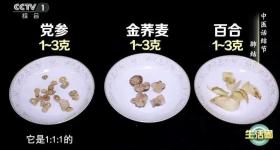

它是指,如果你怕总拒绝别人会招人讨厌或者让关系变得尴尬,可以试试按照“先肯定和共情对方的需求——直接地表达拒绝——最后给个建议或者鼓励”的“三明治”流程来做回应。

比如,如果同事想让你帮忙做一些他的事情,但你也很忙时,你可以说:

感觉你最近为这件事一直在加班,真的辛苦了”(肯定)

“不过我今天实在没空帮你了,我有几个活领导也催的特别急”(拒绝)

“要不你问问领导能不能再找其他人协调下”(建议)

不少人认为,这套“肯定——拒绝——建议”的公式很好用,“既达到了目的,又显示出高情商。”

但质疑的声音也同样存在:“先肯定再否定”的方法好像不太真诚;还有很多人卡在了第二步,无法表达拒绝,反而让之前的正面肯定变成“给自己挖的坑”。

“三明治拒绝法”真的有用吗?想要“拒绝别人”,到底该怎么做?

“裹糖衣的拒绝术”

为何这么流行?

首先需要肯定的是,“三明治拒绝法”在一定程度上契合了人类的心理沟通规律,确实是有一定作用的。在多数社交情境下(尤其是非原则性的冲突,或是需要维护长期关系的场合),这样的方法能够显著降低被拒绝一方的负面情绪和抵触心理。

例如,三明治的“第一层”是向对方表示肯定,这在某种程度上是在向对方表示“我看到并认可你的努力”。这种回应传达出友好、有关联感、愿意维系关系的信号,满足了对方的心理需求,能够减少后续拒绝时可能产生的认知不协调。

人的决策和感受往往始于情绪。“三明治拒绝法”首先传递积极情感,为后续的拒绝铺设了较为友好的情感基调。如果再结合东方沟通文化中“面子”的重要性,这种先扬后抑的拒绝方法是“保全面子”策略的典型应用,能让直接说“不”变得不那么生硬突兀。

如果再从经济学视角来看,人际互动是一种资源互换。“三明治拒绝法”在明确界限的同时,通过肯定和提供替代方案,暗示了未来合作或友好互动的可能性,平衡了短期拒绝带来的冲击。

但是,任何所谓“沟通技巧”或者“套路”都并非放之四海而皆准。在不少场景中,“三明治拒绝法”效果会大打折扣,甚至适得其反。

比如说,当提出要求的一方只关心“能不能帮忙”,“三明治拒绝法”中表达的肯定和后续建议很可能被视为虚情假意,反而会加剧对方的失望。

而对于那些习惯性索取或边界感薄弱的人来说,他们本身不接受任何形式的“NO”,目标只聚焦于从他人身上获取资源。在这时候,“三明治法”中传递积极情绪的部分就可能被解读成“软弱可欺”或是“好商量”。

情境的匹配也很重要。在明显不对等的权力关系中(如下属对应上级的不合理要求),单纯的“三明治法”话术不足以维护自身的边界和权益。而不同文化、年龄等因素对于沟通的方式也有截然不同的偏好,例如在高度重视开门见山、直来直去的文化背景中,“婉拒”的迂回特质可能不被理解,甚至会引起反感。

如果拒绝后提出的建议不被对方认可,整个“三明治”的诚意更会大打折扣,对方很可能认为被敷衍了。

“拒绝别人”

为什么会让人这么有压力?

生活中,很多人都可能有“拒绝即伤害关系”的焦虑,即便内心抗拒,最终依然不得不应承下来。

“拒绝别人就可能被排斥”——如果从进化心理学视角看,对拒绝的恐惧可能源于原始社会群体排斥的生存威胁。在人类社会早期,个体应对环境威胁的能力很弱,因此被族群孤立非常危险,会大大增加死亡风险,这种“基因记忆”至今仍在发挥作用。也有神经科学研究称,当个体面临拒绝情境时,大脑的反应与遭遇物理疼痛时相似,因此人也本能地想要从拒绝场景中脱身。

在现代社会中,拒绝一个请求往往意味着永久或暂时性地“关闭”了某个潜在的利益、关系或发展的可能性。这种不确定性以及对“错失良机”的恐惧,也是人们害怕拒绝或被拒绝的重要原因。

而且,在高度重视人情与面子的文化中,公开拒绝别人,也会带来更大的心理压力和社会焦虑。

值得一提的是,每个人对拒绝的反应程度不同。有观点认为这可能与个体早期与主要照料者之间的互动模式(如是否获得稳定的照护、需求是否得到及时回应)相关,不同的互动模式会深刻影响其成年后对被拒绝的耐受度和应对策略。例如,长期经历忽视或情感冷淡的孩子,可能发展出对人际关系高度警觉或过早放弃的倾向。

升级你的“三明治”:

如何有效地拒绝?

一个非常有必要的建议送给大家:一定要学会拒绝别人。

我们要知道,对他人的不合理要求说“不”,并非冷漠或自私的表现,而是维护自我边界、珍视时间和精力的健康方式。

一次有效的拒绝,往往包括以下几个因素:

清晰直接:清楚地表达自己的拒绝意图,不含糊其辞,避免使用“可能”“看情况”之类的词语。

简单明了:明确表达合理拒绝之后,无需过度解释或者向对方冗长地道歉。也就是说,合理的拒绝是你的权利,不需要把姿态放得很低。

态度一致:如果决定了要拒绝,就尽可能对这个决定保持坚定态度,而非一遇到外部压力就轻易改变主意而妥协。

保持尊重:即使是拒绝,也尽可能与对方保持心平气和,礼貌尊重的氛围,这有利于关系的维系,同时也能减少双方对拒绝/被拒绝本身的焦虑和压力。

除了“三明治拒绝法”,这里还有一些拒绝方法,可以帮你更“丝滑”地表达自己的意愿:

例如,当自身有充分理由时,完全可以理直气壮地说:“很抱歉,这个忙我帮不了,因为我手头有其他更紧急的工作。”

对于一些不合理的诉求,则可以用客观原则或规定为依托:“公司的规定不允许这样做。”

在需要维系关系且非核心利益冲突的场合,也不妨用提供“替代方案”的方式部分拒绝,例如“这个项目我没有办法全程帮忙跟进,但是可以协助梳理一下规划思路。”

特别重要的一点是:在拒绝对方的要求时,也同时接纳“对方可能失望”的设想,但请在这里消解灾难化的想法——一次拒绝并不意味着关系必然破裂,也不意味着你做错了什么。对于特别看重的关系,完全可以在未来合适的时机通过其他方式表达关心或是提供帮助,“维护边界”与“维系关系”并不是冲突的。

拒绝是成年人必要的一课。祝大家都能对自己的决定保持信心,践行“温和而坚定”的沟通哲学,在人际交往中建立起更健康、更自主的沟通模式。