“心脏病发作时用力咳嗽能自救”?

网上经常有人说:如果心脏病发作时没人帮忙,就要立刻大口呼吸、用力咳嗽,坚持几分钟,就能撑到救援到来。这种说法对吗?

流言分析

这种说法没有依据。

咳嗽动作只能在病人清醒、持续心电监护且心律刚刚发生变化时,作为几秒钟的过渡措施存在。一旦进入真正的心脏骤停,患者很快失去意识,根本无法执行咳嗽动作。因此,咳嗽自救并不是急救方法,盲目尝试反而可能耽误真正的抢救时机,最终加重危险。

在社交媒体上,时常能看到这样的说法:“如果心脏病发作时没人帮忙,就要立刻大口呼吸、用力咳嗽,坚持几分钟,就能撑到救援到来。”这种所谓的“咳嗽心肺复苏术”,甚至常被冠以“美国心脏协会推荐”的名头,广泛传播。

听起来似乎有几分道理——咳嗽确实会增加胸腔压力,好像能把血液“挤”出来,维持大脑供血。但问题在于,这个说法把“心脏病发作”和“心脏骤停”混为一谈,把特殊条件下的医学现象包装成“人人可用的自救秘籍”。

事实上,这种做法早在1999年被写进一篇文章后迅速流行,但很快遭到英国心脏基金会、英国复苏理事会和美国心脏协会的澄清:咳嗽自救并不是急救方法,盲目尝试反而可能耽误真正的抢救时机。

心脏病发作时咳嗽,真能自救吗?

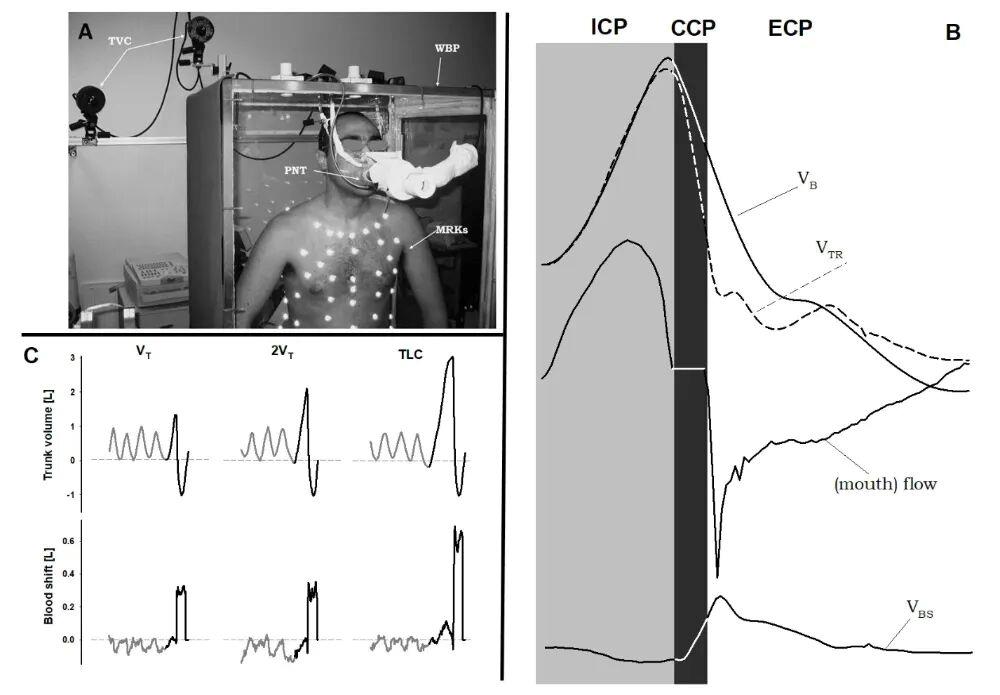

从生理学角度看,咳嗽确实会在胸腔和腹腔之间形成剧烈的压力波动,短时间内推动血液前行。这种所谓“咳嗽泵效应”,在实验室中被量化过:健康志愿者一次用力咳嗽时,血液向外周的位移量可以达到400–700毫升,足以在几秒钟内维持脑部灌注。这也是为什么在医院导管室里,医生会要求清醒的患者在心律失常刚发生时用力咳嗽,以争取短暂的循环支持。

△参考资料:实验装置

然而,把这种特殊场景下的机制推广到普通人群,就成了伪科学。2021年一项系统综述纳入了23项研究,其中涉及咳嗽心肺复苏的只有4项,且全部为小样本的观察性研究,没有任何一项与标准心肺复苏进行对照。结果显示:没有证据表明咳嗽心肺复苏能提高心脏骤停患者的自主循环恢复率或出院存活率,证据等级被评定为“极低”。换句话说,哪怕个别病例中出现了暂时维持意识的情况,也无法证明这是可靠、可推广的自救方法。

更重要的是,医学指南也明确提醒:咳嗽动作只能在病人清醒、持续心电监护且心律刚刚发生变化时,作为几秒钟的过渡措施存在。而一旦进入真正的心脏骤停,患者很快失去意识,根本无法执行咳嗽动作。因此,公众在社交媒体上看到的“心脏病发作时拼命咳嗽就能保命”,实际上是将专业术语误读为“人人适用的急救法”,完全脱离了医学语境。

心脏病发作时咳嗽,会发生什么?

看似简单的拼命咳嗽动作,之所以危险,原因并不在于它完全没有生理学基础,而在于它在现实情境中几乎不可能发挥作用,反而会带来严重后果。

首先,它容易耽误最佳抢救时机。在美国一项关于院外心脏骤停的流行病学研究中,那些在症状初发就拨打急救电话的患者,存活率是未拨打者的5倍(32.1%vs.6.0%)。

这类流言恰恰会让患者在心梗或心脏骤停时第一时间选择咳嗽,而不是立即拨打急救电话和呼叫旁人帮忙,未能获得有效的心肺复苏,导致大脑出现不可逆损伤,增加死亡风险。

其次,它适用人群极其有限。咳嗽维持循环的案例几乎全部发生在心导管室或心电监护下的病房,患者处于清醒状态,并且有医护人员随时指导,需要在心律转为室性心动过速或心室颤动的几秒钟内主动给予用力咳嗽,从而暂时维持血压和意识,属于短暂过渡措施。

第三,在大众场景几乎无效。心脏骤停时,患者往往会迅速失去意识,根本无法执行有节奏的深呼吸和咳嗽动作。

但如果你仍然清醒(你必须清醒才能进行“咳嗽心肺复苏”),那么你并没有心脏骤停,因此不需要心肺复苏,但紧急医疗救助至关重要,盲目进行咳嗽依然会延误治疗。

因此,所谓“心脏病发作时拼命咳嗽能救命”的说法,不仅没有科学证据支持,还可能让人误判形势、错过急救,最终加重危险。真正能提高生存率的,是立刻呼救、立即心肺复苏和尽早除颤,而不是寄希望于“咳嗽几下”。

心脏病高危人群还应规范服药、定期复查,必要时植入ICD(植入式除颤器)等手段才能真正降低猝死风险。

(央视新闻综合科学辟谣)